【酪農フリーク道】実は見てるかも?「積まれて並ぶ巨大な白い物体」の正体!

郊外の畑や家がポツポツと出現するような地域で車を走らせると、巨大な白いテカテカした物体が群れになったり、積まれているのを見たことありませんか?

この記事ではその正体を解説します!

おそらくどこかで見かけたかもしれない⁉ この白い物体

田園風景が広がる、のどかな地域を車で走っているとき、刈り取った草の上や、広場にドーンと置かれている、こんな感じの白い物体、見たことありません?

田園地帯の道すがらに気にしてみると、ご近所にもあったわ!ってこと、結構あるんですよー。

そこにはきっと、牛さんを飼う農家さんがいらっしゃいます。

なぜならこの白い物体、正式名称を「ロールベールラップサイロ」と言って、牛さんの”ごはん”なんです。

業界では「ロールサイレージ」と略称で呼ぶことが多い・・・気がします。

それでは次の問題っし!

それでは次の問題っし!

(えっ急にクイズ⁉)

写真のようなもの、見たことないですか?

「北海道の風景」のイメージで見たことありません?

ありますよね!

これは、正式名称「ロールベール」、通称「ロール」「牧草ロール」と呼んでいます。

この「ロール」も、牛さんの”ごはん”です。(※麦わらの場合は、牛さんのベッドになることもあります)

酪農家さんが多い北海道では、牛さんが食べる”ごはん”もたくさん必要です。

なので「北海道の風景」のイメージとして定着していますし、実際に牧草を収穫するシーズンに北海道にいけば、畑にポツポツあるのを見ることができますよ!

「ロールサイレージ」と「ロール」との違いは?

白い物体の方の「ロールベールラップサイロ(ロールサイレージ)」は、「ロールベール」に「ラップサイロ」が付いたもの。

「ロール」も「ロールサイレージ」も、どちらも牛さんの”ごはん”ということになります。

じゃあ、この「ロールサイレージ」と「ロール」の違いって何だし?

じゃあ、この「ロールサイレージ」と「ロール」の違いって何だし?

この「ロール」は、牧草を刈ったらその場で乾燥させ、干し草になったものをぐるぐると巻いたもの。

広大な北海道の牧草畑で、ポツンポツンとロールが点在しているのは、写真の車「ロールベーラー」で草を巻いて巻いて巻いて巻いて・・・・大きさが十分になったら、そこにコロンと置いておくからです。

それでは「ロールサイレージ」は何かというと、牧草のお漬物なんです!

牛さんの主食になる牧草やトウモロコシを刈って干し、「ロール」にしたあとラップでグルグル巻いて密閉し、お漬物のように発酵(はっこう)させているんです。

え、牛さんって牧草の漬物を食べていたし??

え、牛さんって牧草の漬物を食べていたし??

ひろーい牧草地でそのままワッシワッシ食べているのかと思ってたし!

そんな声が聞こえて来そうですねー。

もちろん、それも間違いではありません!

実際に牧草が育つ季節には、生の牧草をワシワシ食べてもらうこともあります。

でも、日本では秋から冬にかけて草が育ちにくいですよね?

そこで登場するのが、人類の知恵と技術の結晶、発酵。

牧草などを自然に存在する乳酸菌で発酵させることによって、腐敗させる菌の活動を抑え長く保存ができるようにしたものです。

酪農に限らず、牛さんなどを飼養する畜産の世界では「サイレージ」と呼んでいます。

聞きなれない言葉だし・・・

聞きなれない言葉だし・・・

ですよね・・・・でも!ですよ・・・

「サイロ」って言葉は聞いたことあるかも

もしかして「サイロ」は聞いたことありません?

酪農が盛んな地域である北海道の風景のなかに、畜舎(牛や馬を飼っている建物)のようなものがあって、隣にある細長い建物(右のイラストの矢印のやつ)を見たことありませんか?

これを「サイロ」って言います。

北海道北見市発のお菓子にもそんな名前の銘菓がありますよね。

おいしい。知らないおともだちは北海道物産展とかで大人の人に買ってもらいましょう。大人の人は自分でネット購入するか、北海道物産展で入手してみてください。

この「サイロ」で牧草を発酵させて「サイレージ」が出来上がるんです。牛さんの“ごはん”なので、すぐ近くにおいておけるように、畜舎の隣にサイロがあったわけです。

ただこの「サイロ」、建物の管理が大変だったり、サイロの内部で酸素が足りなくて作業する人が倒れてしまう事故が起きたり、中にものを詰めすぎて強度が足りなくてサイロ自体が壊れてしまうなど、取り扱いが難しいものでした。

そこで登場したのが「ロールサイレージ」のようなかたち。

ラップでしっかり巻いて高い密度で密封し、小分けして開封できるところが利点です。

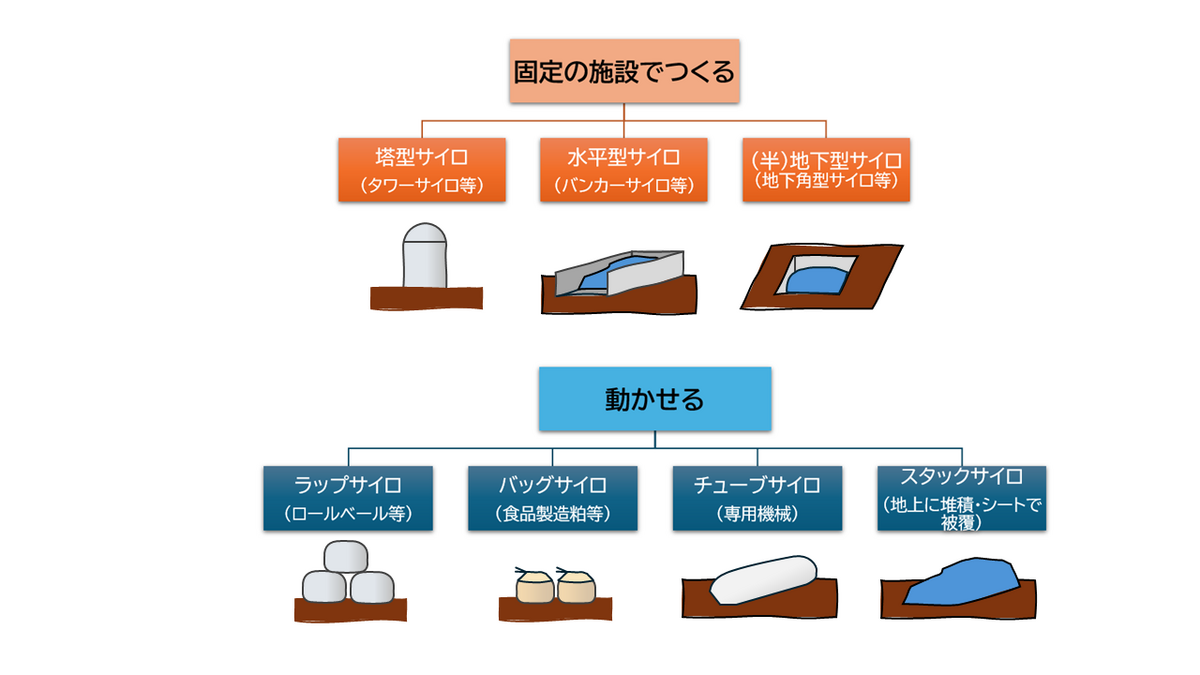

実は、いろいろなサイロがあるんです!

ここまで紹介したのは、ラップをしてサイレージを作る「ロールラップ」型、塔の中でサイレージを作る「タワー」型ですが、このほかにもサイロの種類があるんです!

いろいろあるので図にしました。

それぞれ、作り方が簡単だけどコストがかかったり、作り方は難しいけどコストがかからなかったりと、メリット・デメリットがあります。

農家さんは、それぞれに合った方法でサイレージを作っているのです。

実はこのサイレージ、どんな牧草を使うかや、どれくらい乾燥させるか、牧草はいつ刈り取るかなどの見極めが、農家さんの腕の見せどころなのだとか。

おいしい"ごはん"なら、牛さんもうれしいっし!

おいしい"ごはん"なら、牛さんもうれしいっし!

まとめ

この記事では、時々見かける白い巨大な物体は「ロールサイレージ」であること、そして「サイレージ」と それを作るための「サイロ」について紹介しました。

田園地帯でこれを見かけたら、農家さんが牛さんのために用意している”ごはん”(たまにベッド用)なんだな~、と思っていただければ嬉しいです。

牛さんの大切な”ごはん”なので、いたずらしたり、ラップに穴を開けたりしないようにするっし!

牛さんの大切な”ごはん”なので、いたずらしたり、ラップに穴を開けたりしないようにするっし!

それでは今回はこの辺で!