スーパーの牛乳しか知らなかった私が、牛の“同僚”になった理由

- はじめに:IT業界から酪農の世界へ

- 酪農とは無縁だった私の生い立ち

- 人生の転機となった「牛セラピー」

- 「楽しい」だけでは終われない、酪農が直面する課題

- おわりに:牛乳だけではない、酪農&牛ってすごい!

はじめに:IT業界から酪農の世界へ

改めまして、このたびWebメディア「milushi みるし」で連載を担当することになりました、原 正則(はら まさのり)です。

今、私の職場は千葉県館山市にある須藤牧場です。

毎日、“同僚”である約100頭の牛たちと一緒に 、農場部長として働いています。

妻と2人の小学生の子ども、そして2匹のヤギと共に、自然に囲まれて暮ら しています。

ほんの少し前まで、私は全く違う世界にいました。

牛乳といえば、スーパーの冷蔵庫に並んでいるパックの姿しか思い浮かばない、ごく普通のサラリーマンだったのです。

酪農とは無縁だった私の生い立ち

私は北海道で生まれ、神奈川県で育ちました。

両親は北海道出身ですが、父方は税理士、母方は煎餅屋を営んでおり、農業や酪農とはまったく縁のない家庭でした。

その後、両親は神奈川へ上京し、父はIT企業で働き、母は専業主婦として私たちを育ててくれました。

小学校を卒業するまで、夏休みは毎年北海道の祖父母の家で過ごすのが恒例でした。

空港から祖父母の家へ向かう車窓から、広大な緑の中に牛たちがのんびりと草を食べる風景が広がっていたのを、今でもはっきりと覚えています。

当時は「北海道らしい景色だな」と思うだけで、その牛たちが私たちの食卓とどう関わっているかなど、気にしたことはありませんでした。

食や自然と距離があった子ども時代

今思い返すと、私は食や農業、そして自然そのものにほとんど関心がないまま大人になりました。

実は、学校給食の牛乳も飲んでいませんでした。

「牛乳を飲むとお腹がゴロゴロする」という思い込みがあり、授業中にトイレに行くのが恥ずかしかったからです。

(不思議なことに、今では牛乳をたくさん飲んでもまったく平気です)

育ち盛りの高校球児だった頃でさえ、食や栄養には無頓着。

母が作ってくれるお弁当も、仲間たちにあげやすいようおにぎりやサンドイッチにしてもらい、配ってしまう日もあったほどです。

私が育った神奈川県の町は、田園風景が多く 残っており、夏にはカエルの合唱が鳴り響くような場所でした。

虫が苦手な両親に育てられた私は 、生き物が大の苦手。

田んぼにいるカエルを友達が手に持って寄ってくる、などの嫌がらせをされたこともあり、自然あふれる環境で過ごすことにあまり良い印象はありません。

このような子ども時代を過ごし、食や農業について真剣に向き合うことなど全くないまま、私は大人になりました。

そう、30歳で牛と出会うまでは。

IT業界から、牛のいる世界へ

文系の大学を卒業した私は、父と同じようにIT企業へ就職し、学校のICT化 (コンピュータなどを使って授業や先生の仕事を効率よく行う仕組みを作ること)を進める仕事を、11年間やりました。

安定し将来性のある仕事 であり、それはそれで充実した日々でした。

そんな私が、キャリアのすべてを 捨てて酪農の世界へ飛び込むことになったのです。

人生の転機となった「牛セラピー」

気乗りしなかった牧場 訪問

酪農の世界へ飛び込むことになったきっかけは、30歳の時の出来事 でした。

動物好きの妻が以前お世話になった北海道の牧場に、新婚旅行で1泊することになりました 。

生き物嫌いの私にとって、牧場での宿泊はあまり気乗りしないものでしたが、これが私の人生を大きく変える転機となったのです。

心を癒してくれた牛たちの存在

そこで初めて間近で見た牛は、想像を絶する大きさでした。

そして、温かい体温、ゆっくりとした息づかい、優しい瞳……。

言葉は通じないのに、ただそこにいるだけで不思議な安心感に包まれる感覚を覚えたのです。

当時の私は、都会のあわただしいスピードの中で心身がすり減っていくような感覚を抱いていました。

そんな私にとって、牛たちと過ごす時間は、まさに「牛セラピー」とでも言うべき体験でした。

騒がしい日常から離れ、大きな生き物のリズムに身を任せることで、乾いていた心が潤い、明日への活力が湧いてくるのを感じました。

「楽しい」だけでは終われない、酪農が直面する課題

見えてきた厳しい現実

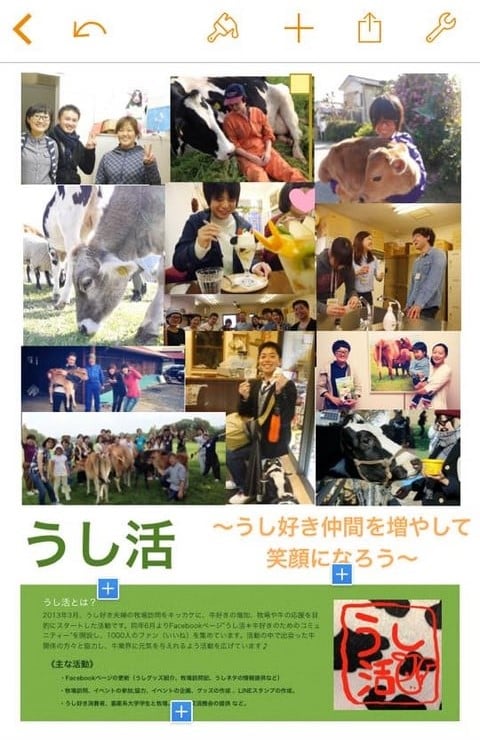

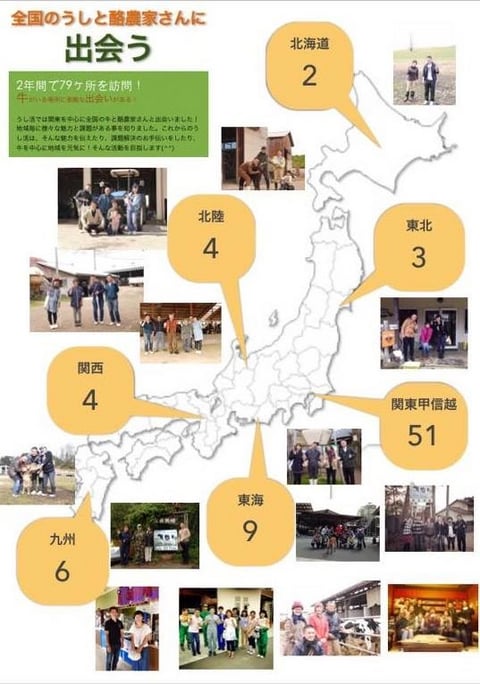

この日を境にすっかり牛の魅力に取り憑かれた私は、プライベートで「うし活」という情報発信を始め、様々な牧場を訪ねるようになりました。

酪農教育ファーム活動の団体にも入会させていただき、わくわくモーモースクール(学校へ牛を連れていき出前授業を行う取り組み)などにも参加させていただきました。

しかし、酪農の世界を知れば知るほど、その厳しい現実に直面することになります。

食の大切さを学べる酪農教育ファームという素晴らしい活動も、忙しい酪農家さんたちが合間を縫って行うため、開催回数には限りがあります。

さらに業界全体を見渡せば、後継者不足や若者の牛乳離れなど、課題は山積みでした。

消費者から生産者へ。転職への決意

このままでは、日本の食卓から国産の牛乳が消えてしまうかもしれない。

そして、私を癒してくれたこの素晴らしい牧場の風景も、失われてしまうかもしれない。

強い危機感を覚えた私は、決意しました。

消費者として外から応援するだけでは足りない。

この素晴らしい世界を、もっと多くの人に伝えたい。

そのためには、内部からの視点が不可欠だ。

そう確信し、IT業界で培ったスキルを活かせば自分にしかできない貢献ができるのではないかと考え、牧場への転職を決めたのです。

おわりに:牛乳だけではない、酪農&牛ってすごい!

同僚である牛たちといっしょに、新鮮で安心な牛乳を皆さんに届けることが「酪農」のお仕事です。

それは消費者である時からわかっていたことで、この世界に飛び込んでから

酪農に学ばせてもらったこと、牛が気づかせてくれたことが沢山あります。

次回以降、私のそんな気づきを通して、酪農や牛のすごさを、みなさんにお伝え出来たらと思います!